공무원보수규정 제11조(승진 등에 따른 호봉 획정)

지금까지는 채용할 때의 호봉획정에 관한 이야기였다면, 이번에는 승진 등 채용 뒤에 호봉이 획정되는 방법에 대한 이야기이다. 기본적으로 호봉은 승급을 하면 올라가는데, 이런 승급의 방법은 두 가지로 정기승급과 특별승급이다. 이것과는 별개로, 승진, 강임, 강등을 하면 승급에 변화가 생기는데, 이에 대한 이야기를 하고자 한다.

공무원보수규정

제11조(승진 등에 따른 호봉 획정)

① 일반직공무원, 공안업무 등에 종사하는 공무원, 연구직공무원, 지도직공무원 또는 경찰ㆍ소방공무원 등(별표 3, 별표 3의2, 별표 4부터 별표 6까지, 별표 8 또는 별표 10의 봉급표를 적용받는 공무원을 말한다)이 승진하는 경우에는 승진된 계급에서의 호봉을 획정한다.

② 제1항에 따라 승진된 계급에서의 호봉은 별표 28에서 정하는 바에 따라 획정한다.

공무원이 승진하는 경우, 승진된 계급에서의 호봉을 획정하게 되어 있다. 봉급표를 다시 한번 살펴보자.

같은 5호봉에서 8급에서 7급으로 승진만 했을 뿐인 것 같지만, 봉급표에서 살펴보면 내 봉급에 해당하는 칸이 바뀌는 결과를 낳는다. 즉, 호봉에는 아무런 변화가 없더라도 계급이 변하는 것만으로도 호봉은 변하는 것이다. 공무원은 절대 자동을 변화하는 것이 없다. 이렇게 변화를 했다면 반드시 그 호봉을 획정하는 절차를 거쳐야 한다. 그렇기에 1항에서는 "승진된 계급에서의 호봉을 획정한다"라는 무의미해 보이는 표현을 사용하는 것이다.

다만, 단순히 그냥 같은 호봉을 유지한 채로 승진하지 않고 2항에서 언급한 별표 28을 따르기 때문에 조금 복잡해진다.

그럼 본격적으로 승진한 경우 호봉을 획정하는 방법에 대해 알아보자. 당연한 이야기지만, 승진하는 공무원 전부를 대상으로 하며, 그 기준일은 승진임용일로 한다.

공무원보수규정

제11조(승진 등에 따른 호봉 획정)

⑤ 제2항 및 제3항에 따라 승진된 계급에서의 호봉을 획정할 때 승진하는 공무원이 승진일 현재 승진 전의 계급에서 호봉에 반영되지 아니한 잔여기간이 12개월 이상이면 제13조에도 불구하고 승진일에 승진 전의 계급에서 승급시킨 후에, 승진된 계급에서의 호봉을 획정한다. 이 경우 승급발령은 하지 아니하며 승진된 계급에서의 호봉 획정으로 갈음한다.

승진에 따른 호봉 획정은 다음의 절차를 따르는데,

1. 승진일 현재 승진 전의 계급에서 호봉에 반영되지 않은 잔여기간이 1년 이상있는지 여부 확인

- 잔여기간이 12월 이상이라면, 정기승급일이 아니어도 승진일에 승진 전의 계급에서 승급한다(발령 생략)

2. 별표 28에 따라 승진 후 호봉을 획정한다.

만약 6급 12호봉(잔여기간 12월 3일)인 자가 5급으로 승진하는 경우에는 위의 순서에 따라

1. 잔여기간이 12월 이상이므로 승진 전의 계급에서 승급(→ 6급 13호봉, 잔여기간 3일)

2. 별표 28 적용, 6급 13호봉 → 5급 12호봉(잔여기간 3일)

지금부터 이야기할 내용이지만, 승진 전의 계급에서 승급시키는 것이 포인트이다. 일반직의 경우 사실 모든 계급에서 승진 전, 후의 변화정도가 똑같아 어떻게 계산해도 상관없지만, 연구직 등은 그렇지 않기 때문이다. 이에 대한 이해는 아래를 살펴보면 알 수 있다.

그럼 이제 별표 28에 따른 내용을 살펴보자.

먼저 일반직, 공안직, 우정직, 경찰, 소방공무원의 봉급표를 적용받는 공무원이다.

(별표 3, 4, 8, 10)

이 경우는 간단하다. 승진하면 1호봉이 깎인다. 흔히 블라인드 등에서 "공무원은 승진하면 1호봉이 깎인다."는 주제의 내용은 사실 엄밀히 말하면, 위의 공무원에만 해당되는 이야기이다. 아마 위의 공무원이 실무를 다루는 거의 대부분이다 보니, 공무원 호봉에 관한 이야기를 하면 기본적으로 "1호봉이 깎인다" 정도로만 알고 있을 정도로 가장 대중적인 승진 호봉 적용방식이다.

그래서 사실 우스갯소리로 "1호봉이 승진하면 0호봉인가?" 라는 이야기를 하곤 하는데, 사실 1호봉이 승진하면 그냥 1호봉이다. 이것만 조금 다르다고 할 수 있겠다.

이제부터는 머리가 아프다. 별표 3의2 적용을 받는 전문경력관의 승진 호봉 획정표이다. 전문경력관은 계급이 없이 전보로 승진을 한다. 다군에서 나군 또는 나군에서 가군의 직군으로 전보하게 되면 사실상 승진한 것이다. 그렇기에 호봉도 상위 직군으로 전보하게 되면 위의 표에 따라 조정하여 획정하게 된다.

다만, 일반직공무원과 같이 1호봉만 깎지 않고 최대 9호봉 가까이 깎인다. 위의 잔여기간에 대한 예제를 여기에 한번 적용해보자. 전문관 나군 10호봉이 가군으로 전보하게 되면, 가군 7호봉으로 호봉이 획정되는데 이전 계급에서 잔여기간(12월)을 계산하면, 나군 11호봉이 되므로, 승진하더라도 똑같이 가군 7호봉이 된다. 승진 전 계급에 적용하냐 승진 후 계급에 적용하냐는 문제는 사실 일반직을 제외한 이런 불규칙한 호봉표를 갖는 직군이 존재하기 때문에 그 기준점을 명확히 한 것이다. 일반직은 사실 1호봉을 제외하고는 어디서 +1을 해도 상관이 없다.

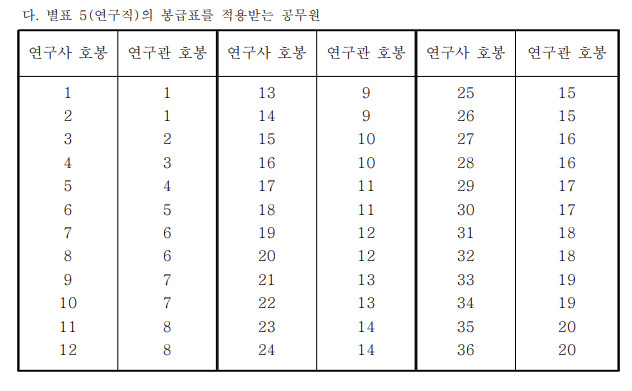

별표 5, 6의 적용을 받는 연구직, 지도직의 경우는 더 심하다. 36호봉이 19호봉, 20호봉이 된다... 이쯤되면 1호봉만 깎이는 걸 감사히 여겨야 하는 것인가? 사실 그렇지는 않다. 참고를 위해 연구직의 봉급표를 한번 살펴보도록 하자.

연구사 10호봉이 연구관으로 승진하면 연구관 7호봉으로 획정되는데, 이때의 봉급표를 살펴보면, 50만원이나 차이가 난다. 호봉의 많이 깎이고 적게 깍이는 것처럼 보이는 것은 그냥 규정일 뿐이고, 실제로는 직군별로는 거의 비슷한 수준으로 봉급이 상승하도록 설계되어있다.

즉, 공무원의 봉급이 너무 불합리하다 생각된다면, 일반직의 경우도 1호봉이 왜 깎이느냐가 중요한 것이 아니다. 애초에 1호봉을 깎아서 주도록 설계가 되어 있는 것이니, 호봉을 깎지 말자는 주장이 아니라 그냥 봉급을 올려달라는 주장을 하는 것이 맞다.

그런데 위의 전문경력관에서 다룬 잔여기간 반영에 대한 이야기를 다시 살펴보자. 반대로 생각해보면, 연구사 입장에서는 또 이건 너무 손해가 아닌가? 승진 전 계급에서 잔여기간을 적용했더니 오히려 1호봉이 깎인 거나 다름이 없는 결과를 낳았다. 무려 1년이라는 차이가 있는데도 불구하고 말이다. 이런 비합리를 보완하기 위해, 연구사의 경우 잔여기간이 그대로 연구관의 잔여기간이 되면서, 6월을 가산해준다. 만약 연구사의 잔여기간이 10월이었는데 연구관으로 승진했다면, 우선 잔여기간을 그대로 가진 채로 연구관이 되고, 그 다음 +6월을 하기 때문에 16월이 되어, 연구관인 상태로 승급을 진행한다(잔여기간 4월)

단, 일반직과는 달리 +6월을 한 결과 12월이 넘어 승급을 하는 경우에는, 연구관의 승급으로 인정하는 대신 즉시 승급하지 않고, 다음 정기승급일에 승급한다.

'공무원 이야기' 카테고리의 다른 글

| 공무원의 보수 - 호봉의 재획정 (2) | 2024.08.06 |

|---|---|

| 공무원의 보수 - 강임·강등에 따른 호봉획정 (0) | 2024.08.06 |

| 공무원의 보수 - 초임호봉의 최종 획정 (0) | 2024.08.02 |

| 공무원의 보수 - 초임호봉의 획정, 계급별 경력기간 계산 2편 (시간제공무원 등, 군 경력, 경력 가산, 감산)(25. 1. 3. 개정) (0) | 2024.08.01 |

| 공무원의 보수 - 초임호봉의 획정, 계급별 경력기간 계산 1편 (0) | 2024.07.30 |