승진소요최저연수와 관련하여 가장 많은 어려움을 토로하는 분야가 바로 강임에 의한 승진연수 포함여부이다. 이 포스팅은 지금까지 다뤘던 승진소요최저연수 포스팅에 관한 이야기이므로 밑의 링크를 참고하길 바란다.

승진소요최저연수 1편 : https://wkqtkdtlr.tistory.com/125

승진소요최저연수 2편 : https://wkqtkdtlr.tistory.com/127

승진소요최저연수 3편 : https://wkqtkdtlr.tistory.com/130

공무원의 인사교류(수시인사교류) : https://wkqtkdtlr.tistory.com/190

강임을 조건으로 국가직 ↔ 지방직 간 인사교류를 할 때에는 적용법조와 형식이 두 직군 간에 다르기 때문에 이를 제대로 해석하지 못하는 경우가 많다. 승진연수에 관해서만큼은 기본적으로 국가직은 「공무원임용령」, 지방직은 「지방공무원 임용령」을 따르기 때문이다.

사실 장관을 달리하는 국가직 간의 이동(예를 들어 통계청 → 특허청 등)이나 자치단체의 장을 달리하는 지방직 간의 이동(예를 들어 구청 → 시청)에는 적용 법률이 다르지 않기 때문에 크게 어려울 것이 없다. 전 기관에서 강임이 됐든 현 기관에서 강임이 됐든 "국가직 공무원" 또는 "지방직 공무원"이라는 신분이 바뀌지 않기 때문에, 해당 직군에 따른 임용령을 그대로 모두 적용하면 된다. 따라서 이 경우는 생략하고 국가직 ↔ 지방직의 경우만 살펴본다.

이동의 방향만 다를 뿐이지 원리는 모두 똑같으므로, 여기서는 지방직 → 국가직의 경우만을 살펴보기로 한다.

국가공무원법

제28조(신규채용)

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경력 등 응시요건을 정하여 같은 사유에 해당하는 다수인을 대상으로 경쟁의 방법으로 채용하는 시험으로 공무원을 채용할 수 있다.…

7. 지방공무원을 그 직급ㆍ직위에 해당하는 국가공무원으로 임용하는 경우

공무원임용령

제45조의2(소속 장관이 다른 기관으로의 전보)

① 임용권자 또는 임용제청권자가 소속 공무원을 소속 장관이 다른 기관으로 전보(이하 이 조에서 “전출”이라 한다)하거나 소속 장관이 다른 기관의 공무원을 임용제청 또는 전입시키려고 할 때에는 해당 기관의 장의 동의를 받아야 한다.

비교할 수 있는 두 개의 조문을 가지고 왔는데, 명확하게 구분하고 있음을 확인할 수 있다. 소속 장관이 다른 기관으로 가는 것은 전보(=전출)와 지방공무원을 국가공무원으로 임용하는 것을 엄격하게 구분하고 있는데, 각 조문의 부제를 보면, 지방직 → 국가직은 신규채용이라고하여 경력을 가진자들끼리의 경쟁의 방법으로 채용시험을 거쳐 신규임용하도록 하고 있다. 이에 관한 이야기도 내 포스팅에서 많이 이야기했으니 넘어간다.

즉, 여기서 하고자 하는 말은 지방직 → 국가직의 경우에는 지방직에서 퇴직(의원면직) → 국가직 임용(신규채용)의 절차를 밟는다는 것이다. 여기서 다시 「공무원임용령」을 살펴보자.

공무원임용령

제31조(승진소요최저연수)

⑤ 퇴직하였던 국가 또는 지방공무원이 퇴직 당시의 계급 이하의 계급으로 임용된 경우에는 퇴직 전의 재직기간 중 재임용 당시의 계급 이상의 계급으로 재직한 기간은 재임용 당시 계급의 재직연수에 합산하되, 재임용일부터 10년 이내의 재직기간으로 한정한다. …

⑭ 법 제28조 제2항 제7호에 따라 국가공무원으로 임용된 경우에는 이 조 제5항에도 불구하고 재직연수에 합산하는 재직기간의 범위를 한정하지 않는다.

즉, 지방직에서 퇴직하여 왔기 때문에, 강임여부를 떠나서 승진연수의 포함여부는 우선 위 규정에 따른다. 본래는 10년 이내의 경력만을 인정하나, 인사혁신처장의 인사교류 계획에 따른 이동(이하 "1:1 교류"라고 칭하겠다. 거의 대부분이 이런 경우일 것이므로)에 따라 국가직으로 이동해 온 경우에는 10년이 아닌 공무원 전 경력을 인정한다.

또한 빨간색으로 강조한 곳을 보면, "퇴직 당시의 계급 이하의 계급으로 임용" 되었다는 것, 예를 들어 7급에서 8급으로의 강임을 조건으로 1:1 교류했다면, 지방직에서 8급 이상의 계급으로 재직한 기간(8급 + 7급)은 모두 現 8급의 재직연수에 합산한다. 강임에 의한 공무원이라서 합산하는 것이 아니라, 위의 5항 퇴직 공무원에 대한 합산규정을 따르는 것이다.

그렇기에 8급으로 강임하여 1:1교류를 하는 경우는 대부분이 승진연수가 다 채워지게 되기에, 가자마자 심사승진의 대상이 되는 것이다. 다만, 근평이 없어서 승진순위가 밀리는 것일 뿐... 반대로 7급을 조금 오래한 사람이 8급으로 강임하여 1:1교류를 하게 되면, 오자마자 근속승진의 대상이 될 수도 있다. 위 규정에 따르기 때문이다.

하지만 문제는 여기서 발생하지 않는다. 바로 강임 후 다시 원래의 직급으로 원복했을 때가 보통 문제가 된다.

공무원임용령

제31조(승진소요최저연수)

④ 강등되거나 강임되었던 사람이 원 계급으로 승진된 경우에는 강등 또는 강임 전의 기간은 재직연수에 합산한다.

원 계급으로 승진된 경우에는 강등 또는 강임 전의 기간이 재직연수에 합산된다는 규정이다. 포인트는 위 규정의 "주체"를 명확히 해석해야 한다는 것이다. "강등되거나 강임되었던 사람"이라는 것은 위 령이 「공무원임용령」인만큼 적어도 「국가공무원법」에 의해 강임되어야 한다는 뜻이다.

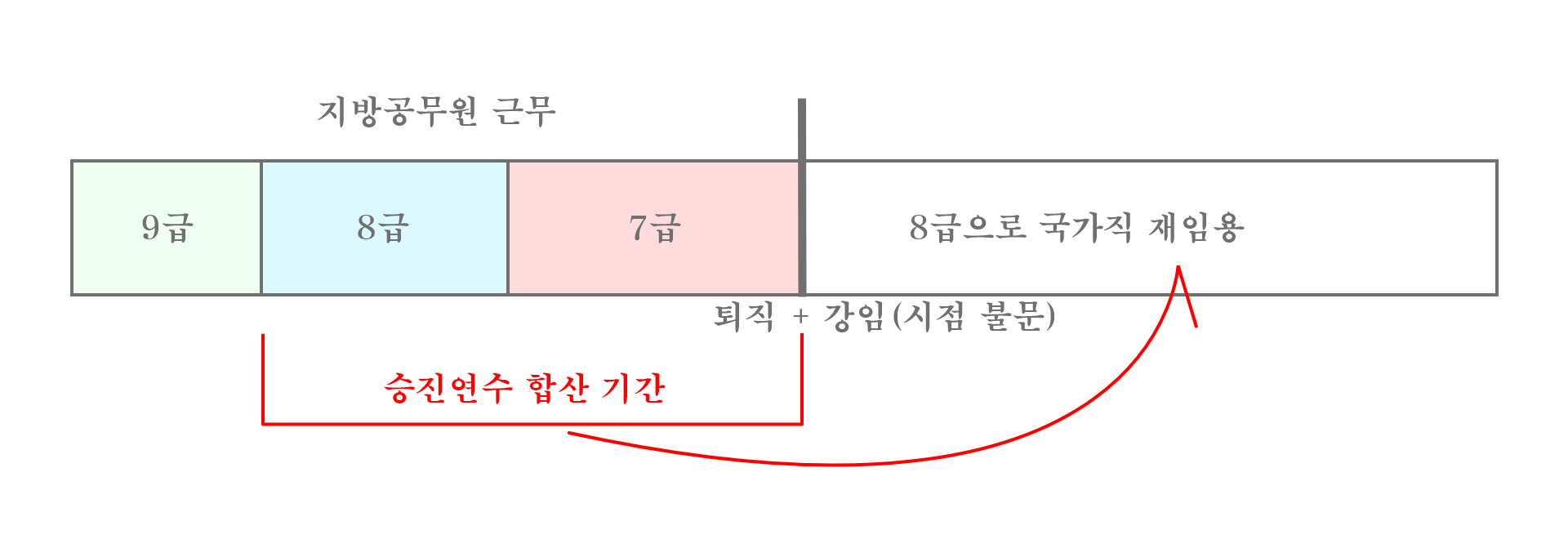

강임이 되어 1:1 교류가 되는 것은 2가지 경우로 나뉘는데, 전 기관에서 강임해서 오느냐, 인사이동 후 현 기관에서 강임되느냐이다. 단순한 순서의 차이같지만, 이는 엄청난 차이를 보이게 된다. 아래 그림을 살펴보자

내 신분이 어디에 속해 있을 때 강임을 했냐에 따라 위의 조문 제31조 제4항의 적용여부가 갈린다. 다시한번 강조하지만 여기서 말하는 강등되거나 강임되었던 사람은 "국가공무원"으로서 강임된 사람이다. 즉, 지방직에서 강임을 한 뒤에 국가직으로 임용되어 온 사람에게는 적용되지 않는다.

결국 '지방직 7급 퇴직 → 국가직 신규채용(신분 7급, 채용 8급) → 8급 강임(퇴직 후 강임)'의 경우에는 5항에 따라 퇴직 전 기관의 재직기간을 모두 인정받으므로, 4항에 따라 다시 7급으로 승진할 때, 지방직 7급에서의 경력을 모두 인정 받을 수 있다.

다만, 이대로라면 정말 순서의 차이일 뿐인데 '지방직 8급 강임 → 퇴직 → 국가직 신규채용(신분, 채용 8급)'의 경우는 위의 강등되거나 강임되었던 사람이 아니기 때문에, 5항에 따라 퇴직 전 기관의 재직기간은 인정 받았음에도, 4항에 따른 원 계급 승진에 대한 경력인정에서는 제외된다는 불평등이 발생한다.(실제로 발생해왔었다. 이로 인한 불이익을 받은 사람도 많다.)

그렇기에 2022년에 조문을 신설하여 이를 보전하도록 하고 있다.

공무원임용령

제31조(승진소요최저연수)

⑮ 국가공무원으로 임용되기 위하여 「지방공무원법」 제65조의4 제1항에 따라 강임되었던 지방공무원이 법 제28조 제2항 제7호에 따라 국가공무원으로 임용된 후 원 계급으로 승진된 경우에는 지방공무원으로 재직한 강임 전의 기간을 재직연수에 합산한다.

<신설 2022. 12. 27.>

즉, 사실상 2023년부터는 저런 불평등이 해소됐다. 하지만 법의 논리에 대해서는 공무원의 소양으로 알아두는 것도 좋다. 지방직에서 강임되어 온 사람이 다시 승진한 경우, 4항에 따라 보전받는 것이 아니라 바로 신설된 위 15항에 따라 보전받는 것이다. 이제는 어느 기관에서 강임하여야 하냐에 대해서는 더 이상 고민할 필요가 없게 되었다.

요약

1. 지방직 간, 국가직 간에는 그냥 해당 직렬 임용령을 참고하라. 모두 해당된다.

2. 지방직 ↔ 국가직은 퇴직 후 경력채용하는 것이므로 제31조 제5항에 따른다.

3. 지방직 ↔ 국가직에서 강임 후 원계급으로 다시 승진하면 전 기관에서의 근무기간을 모두 인정받는다.

다만, 퇴직 후 강임은 4항, 강임 후 퇴직은 15항에 따른 것이다. (2023년 이후)

'공무원 이야기' 카테고리의 다른 글

| 공무원의 승진 - 보통승진심사위원회의 구성, 심사 대상(승진 배수) (0) | 2024.06.03 |

|---|---|

| 공무원의 승진 - 승진임용의 제한 (0) | 2024.05.31 |

| 공무원의 승진 - 승진소요최저연수 3편 (1) | 2024.05.28 |

| 공무원의 승진 - 승진소요최저연수 2편 (0) | 2024.05.23 |

| 공무원의 승진 - 승진소요최저연수 1편 (0) | 2024.05.22 |